Museum für Naturkunde

Die Lebensräume Ostthüringens, regionale Flora, Fauna und Geologie, die Minerale der Erde und wechselnde naturkundliche Sonderausstellungen: Herzlich Willkommen im Museum für Naturkunde.

Das Museum für Naturkunde Gera befindet sich im ältesten erhaltenen Bürgerhaus in Geras Altstadt, im „Schreiberschen Haus“, das 1780 den sogenannten Großen Stadtbrand überstand. Seit 1947 dient es als Museum. In der 1. Etage kann eine Wanderung durch die Naturräume Ostthüringens von den geologischen Grundlagen bis zur artenreichen Pflanzen- und Tierwelt der Wälder, Wiesen, Feldfluren und Gewässer unternommen werden. Auch geschützte Arten wie die Wildkatze, der Uhu oder die Frauenschuh-Orchidee werden gezeigt. In der 2. Etage sind der Barocksaal, das Gelehrtenkabinett und die Minerale Ostthüringens zu sehen. Im Keller und Höhler unter dem Gebäude werden hingegen Minerale aus aller Welt präsentiert. Die Themen der Sonderausstellungen wechseln regelmäßig.

Museum für Naturkunde

Video einblenden

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der die Seite ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Dauerhafte Präsentation des Pohlitzer Wollhaarnashorns

Im Jahr 2024 eröffnete das Museum für Naturkunde Gera die Sonderausstellung „Giganten der letzten Eiszeit“. Hauptsensation war eine überragende und lebensechte Rekonstruktion eines weiblichen Wollhaarnashorns im Winterfell.

Das hochwertige Modell verbleibt auch nach der Sonderschau im Museum und begrüßt ab sofort Besucher und Besucherinnen im Eingangsbereich der ständigen Ausstellung. Um das aufwändig in Rotterdam angefertigte Nashorn-Modell ansprechend und sicher unterzubringen, wurde umfangreich umgebaut und eine futuristische Panoramavitrine konstruiert. Besondere Herausforderungen waren der Transport der gewaltigen Glasscheiben und des kolossalen Tiermodells durch das enge Treppenhaus an den jetzigen Ort im Museum. Ermöglicht wurde der Umbau durch den Verein „Geraer Mineralien- und Fossilienfreunde e. V.“, der als Projektträger die nötigen Gelder zusammengetragen hat. Das Museum für Naturkunde Gera und der Verein danken dem Thüringer Minister für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung Georg Maier für die erhebliche Zuwendung aus Überschüssen der Staatslotterien und der Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt für ihre großzügige finanzielle Spende.

Mit dem beeindruckenden Modell in Originalgröße erleben Gäste des Museums eine urtümlich anmutende ausgestorbene Tierart, die etwa über 500.000 Jahre lang große Flächen in Eurasien besiedelt hat. Im Februar 1904 wurde im Norden von Pohlitz / Bad Köstritz in einem kleinen Kalksteinbruch ein Skelett eines solchen Wollhaarnashorns gefunden, das bis heute im Museum für Naturkunde Gera aufbewahrt wird. Es gilt als vollständigstes Wollhaarnashorn-Skelett, das bis dato in Deutschland entdeckt wurde. Im Jahr 2021 gelang es sogar, im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts der Universität Köln, die Altersbestimmung mittels der Radiokarbonmethode (C14-Datierung) an einer nur 1,1368 Gramm schweren Probe vom Schädel des Wollhaarnashorn-Skeletts durchführen zu lassen. Das ermittelte Alter lag bei ca. 35.367 bis 36.271 Jahren (vor 2021)!

Besucherzählung

0

Museumsbesucher und -besucherinnen vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

Besucherzahlen vergangener Jahre

| im Jahr 2024 | 12.593 |

| im Jahr 2023 | 11.197 |

| im Jahr 2022 (längere Schließung durch Baumaßnahme) | 5.297 |

| im Jahr 2021 (Corona-Einschränkungen) | 5.176 |

| im Jahr 2020 (Corona-Einschränkungen) | 5.475 |

| im Jahr 2019 | 12.304 |

| im Jahr 2018 | 10.912 |

| im Jahr 2017 | 10.899 |

| im Jahr 2016 | 12.740 |

| im Jahr 2015 | 11.164 |

| im Jahr 2014 | 12.482 |

| im Jahr 2013 | 11.319 |

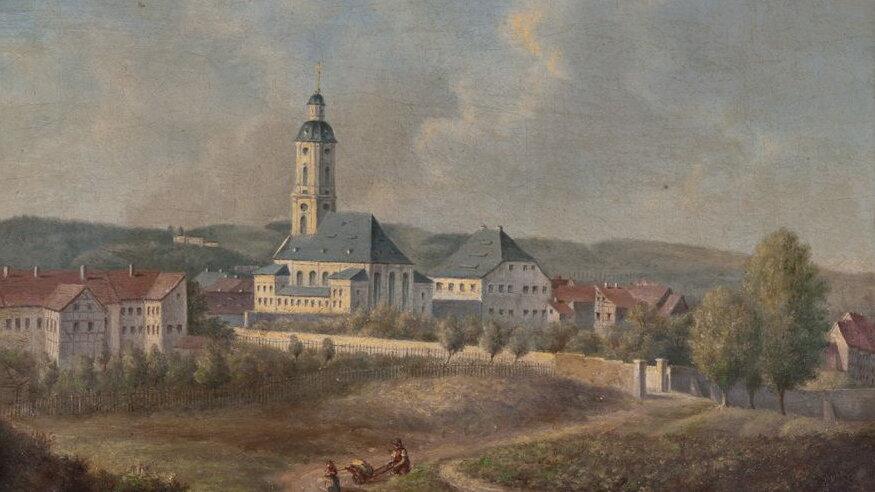

Die Geschichte des Schreiberschen Hauses

Das Schreibersche Haus wurde 1686 – 1688 gebaut, nachdem das Vorgängergebäude, ein Burggut und Freihaus aus dem 16. Jahrhundert, bei einem früheren Stadtbrand stark beschädigt wurde. Das Bauwerk ist seit 1847 städtisch und beherbergt seit 1947 das Museum für Naturkunde. Die Besucher betreten das Gebäude durch das 1688 entstandene Portal aus Kraftsdorfer Sandstein. Die Figuren stellen links den Gott des Handels Merkur als Krieger mit Helm und Flügelschuhen dar und auf der linken Seite sitzt die Göttin des Fleißes Strenia mit einem Bienenkorb. Sie wurden 1760/70 neu gefertigt und 1925 vom Geraer Bildhauer Otto Oettel in Teilen ergänzt. 2019 gelang die denkmalgerechte Instandsetzung des gesamten Eingangsportals.

Schon vor der Errichtung des heutigen Schreiberschen Hauses stand an gleicher Stelle auf dem Nicolaiberg ein bedeutender Bau. Etwa um 1540 wurde dort ein Burggut und Freihaus errichtet, das anfangs als Wohnhaus verschiedener Landadeliger diente, die mit der Belehnung durch das Haus Reuß j. L. auch Verpflichtungen zum Schutz der Stadt übernahmen. Beispielsweise wurde 1606 Abraham von Einsiedel von Heinrich Posthumus Reuß j. L. belehnt. Im weiteren Verlauf ging die Anlage in bürgerlichen Besitz über, bis sie dem Stadtbrand von 1686, bei welchem zwei Drittel Geras vernichtet wurden, in Flammen aufging.

Auf den Grundmauerresten dieser Brandruine wurde 1686 – 1688 das heutige Schreibersche Haus errichtet. Das Barocke Gebäude erinnert in Größe und Kubatur an Schloss Hirschberg und Schloss Brandenstein bei Ranis. Die Bauzeit wurde wissenschaftlich durch dendrochronologische Untersuchungen am Dachstuhl des Gebäudes belegt. Als Fälldatum für die im Dachstuhl verwendeten Balken wurden das Winterhalbjahr 1685/1686 und das Sommerhalbjahr 1686 nachgewiesen. Das verwendete Holz war noch kernfrisch. Für die Gesamtkonstruktion wurden ca. 80 m³ Fichtenholz in der näheren Umgebung geschlagen – ca. 1/3 Hektar Wald. Aus dieser Zeit stammt auch der prächtige Barocksaal im 2. Obergeschoss des Hauses. Seine hochbarocke Stuckdecke schuf Gabriel Zillinger, wahrscheinlich unter Mitarbeit italienischer Stuckateure.

1689 erwarb der Kauf- und Handelsherr Gottfried Perner aus Merseburg den Komplex. 1716 gehörte es dem Kaufmann Johann Georg Schreiber. Am 18. September 1780 überstand das Schreibersche Haus als einziges erwähnenswertes Gebäude innerhalb der damaligen Stadtmauern den Großen Stadtbrand in Gera. Nach einem trockenen Sommer brach am 18. September 1780 in der Greizer Straße 58 südlich vor der Stadtmauer ein Feuer aus. Wie erst Jahre später klar wurde, war es Brandstiftung bedingt durch nachbarschaftlichen Zwist. Durch einen Südostwind griff das Feuer via Funkenflug schnell in Gera um sich, Haus für Haus ging in Flammen auf. Noch am Abend desselben Tages brannte die gesamte Innenstadt (innerhalb der Stadtmauer) und auch ein großer Teil der Vorstädte war verloren. Innerhalb der Altstadt wurden sämtliche Häuser bis auf das Schreibersche Haus und unbedeutende Nebengebäude vernichtet. 10 Menschen verloren ihr Leben dabei, 785 Gebäude wurden zerstört und ein Großteil des Viehs ging verloren.

Erst ab 1847 ging das Gebäude in den Besitz der Stadt Gera über. Kurzzeitig diente es als Stadtgericht, dann als Sitz der Lithografischen Anstalt Rudolf, anschließend befand sich darin eine Mädchenschule, dann ein Teil der 1. Bürgerschule (Mittelschule) und die Pestalozzischule. In diesem Zusammenhang wurden 1904 das steinerne Treppenhaus und 1929/30 ein Anbau an der Nordseite errichtet. Aber auch der Barocksaal wurde durch Zwischenmauern in zwei Klassenzimmer und einen Flur unterteilt. Nach dem 2. Weltkrieg kam dem Schreiberschen Haus eine neue Funktion zu. Sämtliche musealen Sammlungen Geras waren bis dahin im Städtischen Museum im ehem. Zucht- und Waisenhaus untergebracht. Nach der erheblichen kriegsbedingten Beschädigung dieses Gebäudes im Jahr 1945 wurde noch zu rettendes Sammlungsmaterial mehr oder weniger durch privates Engagement aus der Ruine transportiert und zwischengelagert, bis es zeitnah vollständig im Schreiberschen Haus eingelagert wurde. Die Zeit des Schreiberschen Hauses als Museum begann!

1947 fand das Städtische Museum seine Heimstatt darin, das ab 1950 der Öffentlichkeit zugänglich war. Nach dem Wiederaufbau des alten Städtischen Museums im Zucht- und Waisenhaus und der schrittweisen Auslagerung stadt- und kulturgeschichtlichen Sammlungsguts dahin wurde das Schreibersche Haus als Naturwissenschaftliches Museum, als Naturkundliches Museum du schließlich als Museum für Naturkunde gestaltet. 1957 dominierten bereits naturkundliche Ausstellungen im Schreiberschen Haus und auch die Präparationswerkstatt wurde neu eingerichtet. 1984 wurde nach 9 Jahren Schließung das Museum für Naturkunde im Schreiberschen Haus mit der neuen Dauerausstellung „Ostthüringen als Landschaftsraum“ wiedereröffnet. Auch nach der Wiedervereinigung Deutschlands fanden weitere größere Veränderungen statt, so z. B. 1994 die Eröffnung der Dauerausstellung „Minerale – Bausteine der Erdkruste“ und 1995 die Nutzung des hauseigenen Höhlers 188 für die Ausstellung „Minerale und Bergbau Ostthüringens“. Beide Ausstellungen wurden 2011 wiederrum verändert zu „Die Minerale Ostthüringens“ und „Das Einmaleins der Minerale“.

Die Sage zum Schreiberschen Haus

Hören Sie selbst!

Grüne "Oase" am Rande der Altstadt

Botanischer Garten

Eine "Grüne Oase" auf 0,7 Hektar in der Innenstadt Geras mit zwei Quellen, dem spätklassizistischem Turmhaus, Lebensräumen vom Halbtrockenrasen bis zur Feuchtwiese und eindrucksvollen Gehölzen.

Museum für Naturkunde

| Anschrift | Nicolaiberg 3

07545 Gera | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Leitung | Dr. Andreas Gerth | ||||

| Barrierefreier Zugang | Nein | ||||

© ARTwork-stewe | |||||

| Tel. | 0365 52003 | ||||

| Servicezeiten | Montag geschlossen Dienstag 11:00 - 17:00 Uhr Mittwoch 11:00 - 17:00 Uhr Donnerstag 11:00 - 17:00 Uhr Freitag 11:00 - 17:00 Uhr Samstag 11:00 - 17:00 Uhr Sonntag 11:00 - 17:00 Uhr Feiertage 11:00 - 17:00 Uhr | ||||

Ansprechpartner | |||||

| Herr Dr. Andreas Gerth Kommissarischer Leiter / Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Botanik | Nicolaiberg 3

| ||||

| Frau Dr. Susan Schweiger Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Zoologie |

| ||||

| Herr Rainer Michelsson Präparationstechnischer Assistent | Nicolaiberg 3

| ||||

| Herr Frank Hrouda Museumspädagoge / Geologie | Nicolaiberg 3

| ||||

| Herr Sebastian Winefeld Museumstechniker | Museumsplatz 1

| ||||